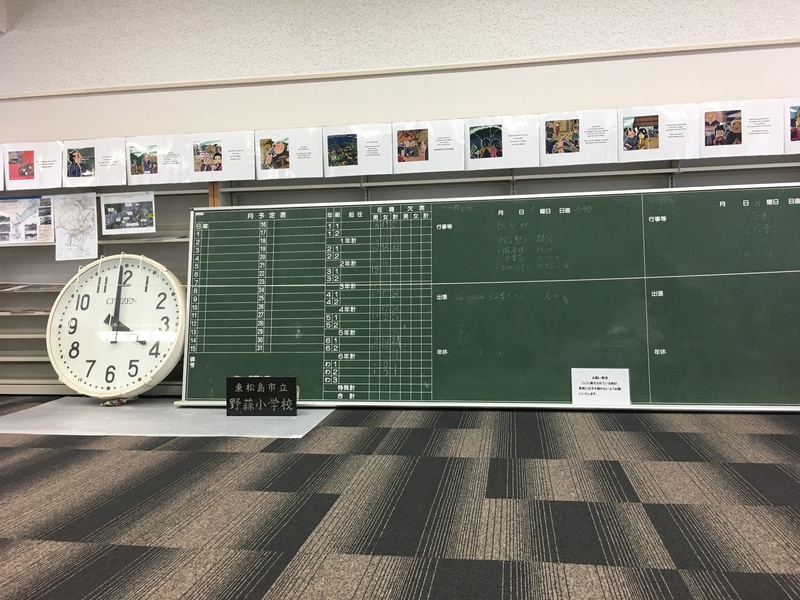

靠在牆上這個時鐘,近9年來,指針就一直停在這裡不動,3:59。

2011年3月11日14:46,東日本大地震發生,宮城縣東松島市的野蒜小學校距離海岸1.3公里,是指定避難所。300多位居民跑到學校避難。15:50左右,海嘯捲來,約3.5公尺高的海水捲進了校舍、淹過了原來掛在校舍上的校鐘,也捲走了幾位來不及逃上二樓的避難者。

盡責的機械式校鐘在那之後盡力的多轉了9分鐘,然後停止。連同這面黑板,都停留在那一天的模樣。

從2011年東日本大震災的那天起,就莫名的想要到福島與宮城,儘管每次旁人聽到時多半接著的是「好危險」「有輻射欸」或「那裡什麼都沒有了吧」「交通很不方便喔」。就算並沒有非去不可的理由或任務,意念卻只有一年年益發強烈。或許我想要的,只是不被任何能讀到的報導左右視角與感受,而能用自己的眼睛與雙腳親自去走那些地方。既不是悲慘、也不是可憐,不要任何人為我對311東日本大震災的認識留下結語。

即使什麼也不會得到,那也沒有關係。

2019年舉辦的Reborn art Festival(網頁除了理所當然的日文,也有優異流暢的繁體中文,有興趣的朋友請自己連過去閱讀)成為實現這個念頭的契機。

一早抵達石卷車站,等待租車店開始營業的時間裡,也一邊開始在建立這個初次見面的城市的印象。卻很少見的,遲遲無法有完整的詞彙,表達自己對於這個城市的感受。

在三天兩夜的Reborn藝術祭巡禮開始前,想著要這趟要把握機會,透過任何方式多認識那一年311在這裡的發生,因此也比其他旅行更啟動了觀看與聊天模式。但後來發現,其實並不需要那麼用力的。騎著摩托車沿著縣道要去看作品,天空蔚藍一片,海堤外的海面閃閃發亮,是幅太平盛世的景象,但當我意識到原來道路寬闊、但途中不斷有暫時的蜿蜒改道鋪著鋼板,路旁大範圍的土地上,建築中的工廠極多,全是因爲在震災那天這邊都被沖走沖壞了,經過8年多,仍在重建進行式中;穿梭在鄉間原野小路或往山裡去,隨意瞥見「東日本大震災的海嘯淹到這麼高(xxx公尺)」的指示牌立在難以想像的地方與高度,都得提醒自己要穩住正在騎車的雙手。

若說藝術祭作為一種手段,藉以吸引人前往某處、藉由藝術創作或議題操作讓人有機會體驗、認識某處或某事件,那麼,儘管對於藝術的感受人人不同,但Reborn在我眼裡無異是相當成功的。除了沒能去到網地島區域以外,每個之前就看過的所謂インスタ映え的作品都看了也拍照了,事前一無所知的作品,則有許多加深了我對於石卷的喜歡和認識。

在牡鹿半島的漁村荻濱海灘上佇立著的、名和晃平的知名作品White Deer巨大的、發亮的身體,面朝瀨戶內海的犬島,在自古以來鹿有神獸象徵的傳說中顯得如此神聖。然而再往小積走,進入フェルメント(FERMENTO),在這個鹿的解體設施裡,展出一幅幅獵殺、解體鹿的照片。

同樣是鹿,神聖健壯的、失去生命的,我卻一點都不覺得違和。

牡鹿半島的鹿原來生長在山林裡,但隨著山林間的生態改變,迫使鹿要下山覓食,加上東日本大震災之後當地人口減少,不少地區的鹿比住民多,鹿成為了人們口裡的有害野獸,時而造成交通災害與傷亡,政府因而祭出獵捕鹿的賞金政策。由於鹿肉處理困難,容易留有腥味,人們多半在獵殺鹿之後就將其棄屍在山林裡,原為獵人的小野寺先生不願意只單純殺生,希望讓鹿的生命結束後也能有更好的循環利用,一種reborn,2017年與Reborn成立了FERMENTO這個設施,將獵殺的鹿盡可能被利用,包括解體鹿肉、建立食用鹿肉的提供鏈結,與鹿皮的再使用等。

照片是美麗的,而美麗的照片裡陳述的更動人。但單是掛在FERMENTO裡面的這句話,也讓我駐足、思考好久。「生かすも、殺すも。」殺生,而後盡其所能的活用,也是生命的循環。在聽到「殺生」便輕易做出某些反應的社會,卻未必試著去了解必須殺生的脈絡。即使那是為了不危害人的生命。

這些並非控訴、只是陳述的作品,一再加深我想要了解這個地方的急迫與疼痛感。由於這趟旅行旅費有限、時間也有限,行程中在離開石卷後仍有一晚住宿遲遲沒有確定,去氣仙沼市嗎?還是往福島移動呢?一天到得了核電廠附近嗎?持續找資料、不斷調整,到前一晚找到想要一探究竟的住宿場所,才終於確定要將在宮城的最後一晚留給東松島市的野蒜站。因為在石卷市區可步行抵達,本來留著彈性調整、並沒有太放在心上的展覽區域,直到離開石卷前才去看完,卻與野蒜的這晚住宿有了重要的連結,也讓我流下許多無聲的眼淚。

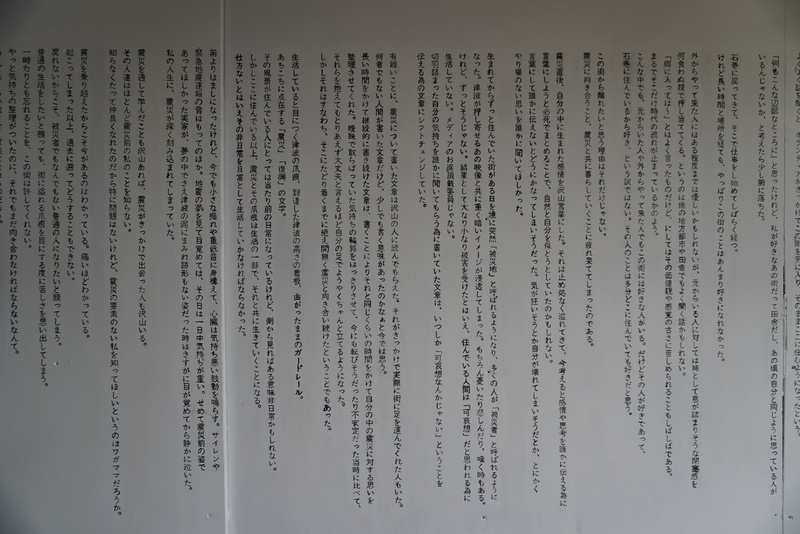

Art Drug Center中位於入口的第一個作品「1/143, 701」,是將日記形式的文字貼在牆上的作品。文字很長,有可能因為文字太長而讓人一眼瞥過,然而讀了第一句我便停不下來。在石卷成長的藝術家從小就想要離開這個城鎮,不喜歡地方狹小的審美觀與緩慢的流行、人際關係、不方便的交通、逐漸消沉的城鎮、和誰交往馬上就會流傳開來⋯⋯。終於去了東京念書,畢業後正逢震災,回到老家工作,然而現在卻同樣想要逃離這個城鎮,只是原因略有不同。幾乎每個場所都提醒著自己災民的身份,無處不可見到的海嘯高度看板、復興之類的文字「要面對震災」「要與震災共存」在在充斥著壓迫感,反而更無法當個普通人般的生活。即使想要忘記震災,但彷彿忘記震災就等同於忘記因此罹難的朋友般無情⋯⋯。

像我這樣自以為親身來了便能夠看到更深入、真實的人有多少?不經意之間與誰的交談,沒有反而成為不要忘記那場災難或傷痛的提醒嗎?新聞報導著核電廠、災區的重建進度,採訪了原來是小學生現在已是高中生或社會人的所謂災民,過客的我們說了「加油」,但有些人或許只想要不被強調生命中曾經經歷這件事,靜靜度日。

前往目的地的電車上,我反覆想著。

目的地的KIBOTCHA結合住宿、資料保存館、體驗學習空間,以「防災型體驗住宿設施」為訴求。建築物的前身,其實就是那年一度成為避難所的舊野蒜小學。在東日本大震災後,為了安全起見,野蒜小學遷往離海岸更遠的高地,與宮戶小學合併,現在稱為宮野森小學。原來的校地則經過居民表態希望能留下,市政府在徵求提案謀求合作的過程後,成為了現在的KIBOTCHA。

二樓的體驗區域看似兒童放電的遊樂場,但仔細逛完再經由親切員工的解說,才明白這些設施的設計,也帶有讓孩子們鍛鍊肌力與反應能力的想法,也會透過團體學習或競賽,讓孩子們學習災害來臨時的求生技術。除了住客,二樓的體驗區與一樓的浴池也開放市民付費使用,東松島市市民另外享有折扣。

也許是因為2018年才開幕,也可能是到訪的2019年9月中並不是日本假日。當二樓的體驗設施在5點關閉,在一片寂靜中才發現這晚的住客竟只有我與另一位已造訪數次的熟客。一個人旅行加上外國人身份,我的存在再度在員工間廣傳,遇到員工時都會受到熱情的招呼,也在員工陪伴下享用了一次完整的導覽。

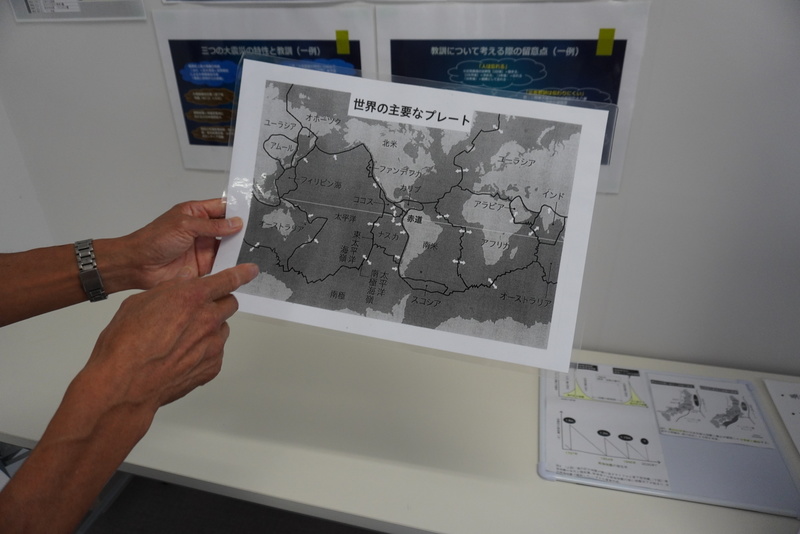

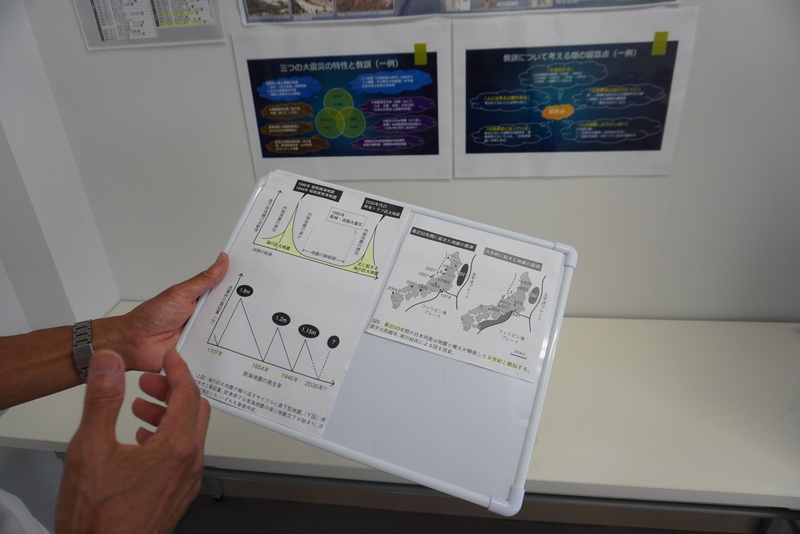

資料保存館主要分成兩個空間。留有野蒜小學使用物品的這一區以紙本資料為主。除了試圖讓來者看見這個建築物曾經擁有的模樣、發生過的事,也有當地居民防災的經驗分享,並從東日本大震災看日本歷史上發生的地震,分析當中的特徵與該學習的事。這幾年,關於地震的話題,幾乎都會提到從關東一路延伸到關西、四國、九州的南海海溝。

如果發生南海海溝大地震,我居住的高松會怎樣?可以倖免於難嗎?我家距離海邊有多遠?要先準備什麼防災用品呢?

導覽結束後,一個人又進到播放大量照片的這個資料館。從政府、教職員、市民處搜集來的照片,呈現了2011年3月後東松島市的車站、市街、住宅⋯⋯經歷地震與海嘯後的模樣,裡面有好幾台電視,但好像沒有看完任何一台的輪播,照片數量之多、難以想像的照片內容,當然也有正身處的野蒜小學當時的模樣。現實的窗明几淨與照片裡的泥濘殘敗,這對比帶來的震撼與恐懼並不亞於觀看災難電影。

晚餐後,我留在公共空間,來來去去的員工都與我聊起天,包括一位住在附近的居民,「妳想知道什麼都可以說喔,我會把知道的都告訴妳。」知道在這裡住宿的目的,是因為多知道一些那年震災的事之後,這個姊姊對我這麼說。

聽了學校到海岸線發生的事、聽了她的周圍的人發生的事,我終於提了存在一整天的疑問:「我不確定自己這樣做對嗎?比方告訴妳我是為了想要多了解震災的事情而來的,但我想,住在這裡的人們並沒有義務接受陌生人的探問,因為也許有些人根本不想聽到這個字眼。」

她低頭靜默了一段時間才抬起頭看我:「這裡有幾位員工都是當地住民,我想只要妳詢問,大家應該都會樂意和妳分享自己的所知。但的確,我能和妳分享這麼多,是因為即使我也經歷了這件事,但很幸運的,我的家人、親戚中,沒有人因為震災喪命。但我有一個朋友,他在震災中失去了一半的孩子,我們很擔心他,一直到現在,每次碰到我們就會擔心的問他『還好嗎?』,但他總是很不愉快的走開。有一天他跟我說,『我該怎麼辦呢?我失去了一半的孩子,但還有一半的孩子活了下來,為了活著的人,我不能哀悼失去的孩子們,我只好假裝沒事的過下去。』」

她說話的語氣越來越輕,我則感覺越來越重。語畢,我們兩人眼眶裡都泛淚。

時間沒有等人的繼續流轉,活著的人持續長大,但在眼睛所見的前進裡,還有太多的難。這段交談成為我的宮城旅行中最後一段深入的對話,離開時,我只和碰面的人們說了「再見!還會再來的!」。確定的是下次除了KIBOTCHA,也會再回石卷市,去女川町、氣仙沼,並全力啟動觀光客模式到日本三景之一的松島。不確定的則是下一次當我再到宮城,是否會調整與人們對話態度呢?

現在的我還是不知道。